Qu’est-ce que l’ESS ?

Cartographie

L’ESS fait référence à des formes particulières d’entreprises et d’organisations. Il s’agit d’un groupe dynamique et évolutif d’acteurs qui promeuvent et dirigent des organisations économiques centrées sur la personne. (Coopératives, mutuelles, associations et entreprises sociales sont les plus courantes, mais cette énumération est non exhaustive.)

Coopératives

Une coopérative est une « association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement » (ACI 1995 ; OIT 2002 - Recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, Section I, Paragraphe 2). Toutes les coopératives ne sont pas légalement enregistrées ; il est fréquent que des groupes de producteurs ou de consommateurs choisissent cette forme d’organisation alors même quelle n’est pas légalement reconnue en tant que coopérative. L’entreprise de type coopératif se retrouve dans la quasi-totalité des secteurs d’activité, allant de l’agriculture à l’assurance, en passant par l’épargne et le crédit, la distribution, les travailleurs, l’habitation, la santé et les consommateurs.

Commenté [AS1]: Historique : Formalisée par la Société des équitables pionniers de Rochdale (Manchester, Angleterre, 1844), l’entreprise coopérative a connu une rapide expansion et se retrouve aujourd’hui aux quatre coins du globe.

Les mutuelles

Les organisations d’aide mutualiste ont toujours existé. Les mutuelles sont des organisations dont la raison d’être est essentiellement d’offrir des services sociaux à leurs membres et leurs personnes à charge. Ces mutuelles – formelles ou informelles – répondent aux besoins qu’on les communautés d’organiser une prévoyance collective en mutualisant des risques de nature divers : paiement des soins de santé, achat de médicaments, couverture en cas de maladie ou d’accident, soutien matériel à la famille d’un défunt, rapatriement d’un corps, dépenses liées au rituel (entreprises funéraires par exemple), mauvaises récoltes, mauvaises saisons de pêche, etc. Les mutuelles offrent des services par un mécanisme de partage des risques et de mutualisation des ressources. Elles se distinguent surtout des sociétés d’assurance classiques par leur finalité non lucrative et le fait qu’elles ne sélectionnent pas leurs membres ni ne calculent de primes sur la base des risques individuels.

Les associations et les organisations communautaires

La liberté d’association est un droit humain reconnu, mais dont la pratique dépend de sa sauvegarde par les juridictions nationales et de l’acceptation et du soutien vis-à-vis des initiatives concernées. Les innombrables associations, organisations volontaires, organisations communautaires, associations à but non lucratif et groupements d’intérêt économique, qu’elles soient « modernes », « communautaires » ou « traditionnelles », présentent un fonctionnement (règles négociées et réciprocité garantie notamment par le contrôle social, etc.) et des finalités (utilité économique ou production et maintien de liens sociaux par exemple) de même nature. Les associations construites à partir du lien communautaire dans l’ESS ont entre autres objectifs, celui de réduire l’écart entre les individus et les pouvoirs institutionnalisés. Les associations présentent de nombreux avantages, tels que la relative flexibilité dans la mise en place et le fonctionnement, et des structures permettant de nouvelles formes de sociabilité (particulièrement en milieu urbain).

Les entreprises sociales

L’entrepreneuriat social est un concept relativement récent et un phénomène en forte émergence. En Europe et en Amérique du Nord, le phénomène est apparu dans un contexte de crise à la fin des années 70 pour répondre aux besoins sociaux non satisfaits et aux limites des politiques traditionnelles dans le domaine du social et de l’emploi destinées à contrer l’exclusion sociale (Nyssens, 2006). Il est né de la volonté de certaines associations volontaires à créer des emplois pour les personnes exclues du marché du travail traditionnel et des entrepreneurs individuels qui souhaitaient diriger des entreprises mais dans une perspective sociale marquée.

Les fondations

Si les fondations peuvent être en partie qualifiées de composantes de l’ESS, toutes les organisations de ce type ne s’inscrivent pas dans cet esprit.

Dans certains pays, on distingue les fondations d’utilité publique et les fondations privées (Gijselinckx & Develtere, 2006). Les fondations d’utilité publique poursuivent un objectif public désintéressé et donc servent les intérêts de la collectivité. Dans le cas des fondations privées, l’objectif est également désintéressé mais peut être de nature privée ; c’est alors que leur appartenance à l’ESS peut être plus discutable.

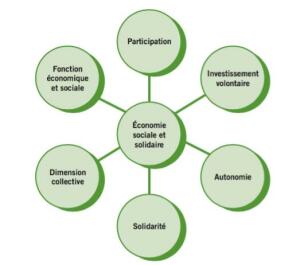

Caractéristiques communes des organisations ESS

Finalités

L’économie sociale n’est pas par définition une économie des plus pauvres ou des plus vulnérables. Il s’agit en fait d’un choix qui est fait. Les individus peuvent choisir de combiner les finalités (économiques, sociales, environnementales ou autres), ne pas maximiser le retour sur investissement et mettre en place des modèles de gouvernance participatifs.

En raison des principes et mécanismes de solidarité induits, les entreprises et organisations de l’économie sociale sont souvent les seules formes accessibles à des personnes ne pouvant rassembler suffisamment de capital ou d’autres types de ressources pour initier et développer des activités économiques. Et en effet, comme l’a bien décrit Jacques Defourny (1992), la nécessité est souvent une condition à la base de l’émergence d’initiatives d’économie sociale. La finalité notamment sociale de ce type d’économie entraîne aussi qu’elle se dirigera plus naturellement vers des groupes, usagers ou clients qui n’ont pas ou de manière limitée accès à l’emploi ou à certains biens ou produits.

L’économie sociale se développe ainsi tout autant par aspiration que par nécessité (Lévesque, 2003). Les organisations d’économie sociale ont toutefois intérêt à assurer une mixité sociologique de leurs membres tant qu’elles garantissent que ces derniers ont bien des intérêts communs.

Commenté [AS2]: En effet, il n’y a pas de sens à ce qu’une mutuelle de santé par exemple regroupe des membres dont le profil ou l’activité économique les rendraient plus vulnérables d’un point de vue sanitaire. Cela reviendrait à mettre en place des mécanismes de solidarité entre pauvres ou entre personnes vulnérables (solidarité distributive). Au contraire, une organisation d’économie sociale a tout intérêt à ce que les membres proviennent de catégories économiques et sociales différentes afin d’assurer une plus grande viabilité économique et de permettre une solidarité redistributive. Les organisations doivent bien souvent trouver un équilibre entre cet intérêt économique, ce mécanisme solidaire et un degré satisfaisant de cohésion sociale, indispensable à l’action collective.

Participation

Les membres, usagers, ou bénéficiaires des OESS ont la possibilité d’être propriétaires de l’organisation ou de participer activement au processus de prise de décision. En reconnaissant aux membres ou aux bénéficiaires/usagers de manière équitable la qualité de pouvoir concourir aux décisions, ces organisations instituent des méthodes de fonctionnement participatives.

Solidarité et innovation

Les méthodes de fonctionnement des organisations d’économie sociale sont souvent qualifiées de solidaires. Certains auteurs préfèrent d’ailleurs l’appellation « économie solidaire » pour justement mettre l’accent sur cette dimension. Les méthodes de fonctionnement basées sur le principe de solidarité visent l’inclusion plutôt que l’exclusion ; leur finalité ne se limite pas à l’accumulation ou à l’enrichissement mais plutôt à l’utilisation de ressources pour atteindre des objectifs profitant aux initiateurs comme aux travailleurs et usagers/bénéficiaires.

Engagement volontaire et autonomie

Les coopératives, mutuelles et autres associations se distinguent par le fait que les personnes s’y engagent de manière libre et volontaire, et donc sans y être contraintes.

Commenté [AS3]: Historique : Dans certains pays ou à certaines époques, la représentation que l’on a des organisations sociales et solidaires ne va pas systématiquement de pair avec les notions d’affiliation volontaire ou l’action collective, car ces formes d’organisations ont été ou sont exploitées par les gouvernements ou les autorités coloniales dans le but de contraindre la population à des fins productives ou politiques.

Dimension collective

L’émergence des OESS résulte de la volonté de personnes et/ou de groupes de s’unir pour répondre à des besoins ressentis par eux mêmes ou par d’autres. C’est ce qui fait dire à certains auteurs (Defourny & Develtere, 1999) que la cohésion sociale et l’identité collective sont presque systématiquement associés à l’économie sociale.

Commenté [AS4]: Historique : Traditionnellement, ce facteur collectif distingue les OESS des entreprises privées à but lucratif, où l’entrepreneur (entendu comme individu) est présenté comme le moteur de l’initiative.