Le défi écologique

Conséquences sociales des catastrophes

Double méfiance dans l’opinion publique et au sein de l’État.

Méfiance à l’égard des progrès technologiques ;

Méfiance à l’égard de la capacité de l’État à gérer les risques.

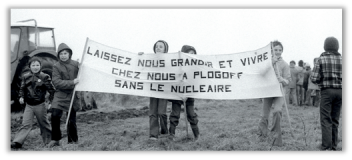

Naissance du mouvement écologiste français dans les années 1960-70.

Origine scientifique du terme : « Science des relations des organismes avec le monde environnant » ou la « science des conditions d'existence » ;

Préoccupations à l’égard des transformations majeures, parfois irréversibles, infligées à l’environnement par les activités industrielles.

La prise en charge des enjeux

Le virage environnementaliste

Transformations dans les mouvements militants au cours des années 1980.

Montée en puissance des ONG environnementales anglo-saxonnes ;

Marginalisation des actions de masse et investissement du registre de l’expertise.

Prise en charge de la cause dans les instances internationales, notamment l’ONU.

Vision environnementaliste : définition dépolitisée des problèmes écologiques perçus comme d’ordre scientifique et technique.

Méthodes et solutions : quantification et évaluation de la nature ;

Nouvelles conceptions politiques : « sociétés du risque » et « développement durable ».

Controverse sur les voies d’écologisation des sociétés

La théorie de la modernisation écologique comme solution de continuité.

Transition écologique inscrite dans une économie de croissance ;

Promesses fondées sur les innovations technologique.

Théories écosocialistes et écomarxistes dans le champ des idées comme solution de rupture.

Reconfiguration sociale, politique et économique des sociétés ;

Nouvelle hiérarchie des intérêts à prendre en compte : redirection orthogonale vers des projets de planification, de coopération, d’approche métabolique.

Faire confiance aux industriels

Application de la théorie de la modernisation dans les politiques publiques menées aux échelles internationales et nationales.

Choix de conférer au champ économique la tâche d’écologiser les sociétés.

Mise en œuvre disparate au sein des organisations :

Écologie industrielle : limitation des impacts environnementaux par la maîtrise des flux de matière et d’énergie ;

Greenwashing : plans de communication peu ambitieux, application a minima des normes réglementaires ;

Croissance verte : monétisation et marchandisation de la bioversité, de l’air, de l’eau, de la terre associées à la notion de services écosystémiques.

L’engagement des ingénieur·es

La rationalité scientifique mobilisée

« A-politisation » des ingénieur·es.

Faible intérêt pour les enjeux socio-politiques : très faible présence dans les organes représentatifs syndicaux et parlementaires ;

Référence à une rationalité scientifique et technique perçue comme neutre et objective.

Sensibilisation scientifique par le vecteur d’entrepreneurs de cause (rapports et membres de l’IPCC, J.-M. Jancovici, P. Bihouix).

Connaissances prescriptives de normes censées servir l’intérêt général.

Les formes de l’engagement

Arène professionnelle : agir « de l’intérieur » au sein des entreprises.

« Écologiser » ses activités professionnelles et les actions de l’entreprise ;

Tenter de peser sur les pratiques de l’entreprise.

Arène scolaire : transformer les offres de formation des écoles d’ingénieur·es.

Faire naître les discussions et le débat en interne pour sensibiliser le corps enseignant, le personnel administratif, les élèves.

Une politisation instrumentale

Acte d’un échec des solutions politiques et économiques mises en œuvre jusqu’à présent.

Création ou adhésion à des organisations militantes ;

Structuration et coordination des ingénieur·es engagé·es.

Arène politique désormais envisagée comme espace de mobilisation légitime : diversification des actions collectives réalisées.

La stratégie du « boycott professionnel » ;

Participation aux mouvements sociaux : mobilisations, occupations de site, désobéissance civile.

Les formations à l’épreuve

Histoire des formations

Fonctionnement disparate des 1ères écoles d’ingénieurs (début XVIIIe siècle).

Ponts et Chaussées (1747), Génie de Mézières (1748) et Maritime (1765), Mines (1783).

Réorganisation sous la Révolution : prévalence de l’École Polytechnique (1794).

Formation générale de deux ans puis spécialisation dans les écoles d’application.

À partir du milieu du XIXe siècle : nouvelles écoles fondées sur l’expertise industrielle.

Formation des ingénieur·es dans des « institutions enveloppantes ».

Incorporation de connaissances scientifiques et pragmatiques.

L’art des ingénieur·es

Faire des choix : déterminer la meilleure décision possible.

Combinaisons d’intentions hétérogènes : le divers social ;

Combinaisons de causes : le divers naturel.

Travail d’explicitation des intentions rectrices des activités d’ingénieur·es.

Quête de compréhension du monde social sous ses différents aspects : économique, psychologique, politique, sociologique.

Redéfinir l’activité d’ingénieur·e

Incertitudes scientifiques et techniques : mise en relief de l’irréductibilité des objets.

Accès par les sciences à une réalité partielle du monde (abstraction, laboratoires).

Conduite de l’ingénierie : monopole du développement technologique par les acteurs dominants du champ économique industriel et numérique.

Existence de l’« undone engineering », d’une ingénierie non faite.

Travail de redirection des métiers eux-mêmes.

Dénaturaliser le « cahier des charges » économique et intégrer les enjeux propres à l’éthique, aux responsabilités assumées, aux orientations de l’innovation.