L’ingénierie moderne

Une profession dédiée à la résolution de problèmes

Difficulté à définir la profession d'ingénieur.

Multiplicité des termes employés : « mécaniciens », « constructeurs », « architectes », « experts », « compétents ».

Ingenium comme faculté de l’esprit : capacité à « engendrer » des artifices, « ce qui, n’existant pas, est cependant conçu ».

Activités orientées vers la résolution de problèmes pratiques ;

Engignement : capacité d’imaginer des moyens pour parvenir à un but.

Au service du Progrès

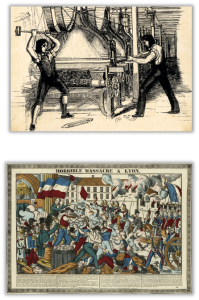

Les révolutions industrielles

Quête d’une maîtrise de la matière.

Augmentation massive des découvertes scientifiques ;

Technicisation des activités (énergie, télécommunications, transports, agriculture, etc.) ;

Sectorisation des sociétés et division sociale du travail.

« Âge des machines » : mobilisation et diffusion des machines dans l’ensemble des sphères de la société.

Nouvelle vision du monde

Vision évolutionniste et déterministe des sociétés au XIXe siècle.

Évolution linéaire des sociétés humaines selon une « loi » spécifique ;

Le progrès technologique comme finalité de l’Histoire : avènement d’un âge d’or.

Les significations diffusées par l’idéologie du progrès.

Assimilation entre progrès technique d’une part, et progrès moral et social d’autre part ;

Dissociation entre les changements techniques et leurs effets.

De l’administration d’État à l’industrie

Transformation de la profession d’ingénieur au milieu du XIXe siècle.

Intégration dans les grands corps techniques de l’État pour répondre aux besoins militaires, économiques et administratifs du pays.

Intégration à l’industrie pour appliquer des savoirs théoriques aux problèmes technologiques

Sacralisation de la figure de l’ingénieur.

Signification religieuse du « Progrès » : réalisation du paradis sur Terre ;

Innovations technologiques comme « dons de Dieu ».

Le rapport à la « Science »

L’évolution de la pratique scientifique

Un processus de désencastrement du monde social.

Régime de la curiosité (XVIIe s.) : expériences publiques spectaculaires ;

Régime de l’utilité (XVIIIe s.) : reproductibilité des expériences à l’aide d’instruments ;

Régime de l’exactitude (XIXe s.) : recherche de précision et de pureté des résultats, confinement pour éviter les interférences.

Recherche séparée du monde social : isolement dans les laboratoires « tour d’ivoire ».

Le paradigme moderne

Rapport « cartésien » au monde articulé autour de la dualité corps / esprit.

Unité du monde naturel : pas de distinction entre les entités naturelles et artificielles ;

Dissociation entre « Nature » et « Culture ».

Logique anthropocentrique

Autonomie du monde social capable de s’organiser et de se gouverner hors des déterminismes naturels et surnaturels.

Nature perçue comme réserve inépuisable et inaltérable de ressources légitimement appropriables par l’espèce humaine.

Une conception du monde située

Le projet prométhéen saint-simonien

Coordonner l’ensemble des travaux de l’humanité.

Organiser la société sous l’égide des activités productives.

Projet technocratique : substituer l’administration des choses au gouvernement des hommes, substituer les experts aux politiques.

Régime industriel : configuration complexe de groupes sociaux, d’organisations et de pratiques socialement structurante.

Enrôlement des sciences et techniques au service des enjeux industriels ;

Actions de l’État restreintes à la dimension réglementaire.

Une mythologie moderne

Signification religieuse comme réalisation du paradis sur Terre.

Émergence d’une théologie de la modernité industrielle ;

Innovations technologiques comme « dons de Dieu ».

Place sociale décisive de l’ingénieur au XIXe siècle : agents de la modernisation des sociétés, apôtres du Progrès.

Paradigme technique moderne

Schèmes perceptifs établissant « les problèmes pertinents à prendre en compte, les tâches à accomplir, un schéma d’analyse, les éléments techniques à utiliser et le type d’artefacts à développer et à améliorer ».

Orientation téléologique des activités vers la réduction de l’effort des usager·es, la rapidité, l’efficacité, la disponibilité, l’abondance.

Vision cartésienne de la technique : application d’un savoir, manipulation abstraite de l’inerte.

Propriétés transitives associées à la définition positiviste de la Science ;

Existence d’une « meilleure solution technique », idéalement automatisée pour réduire les incertitudes liées au « facteur humain ».