Design for Sustainability

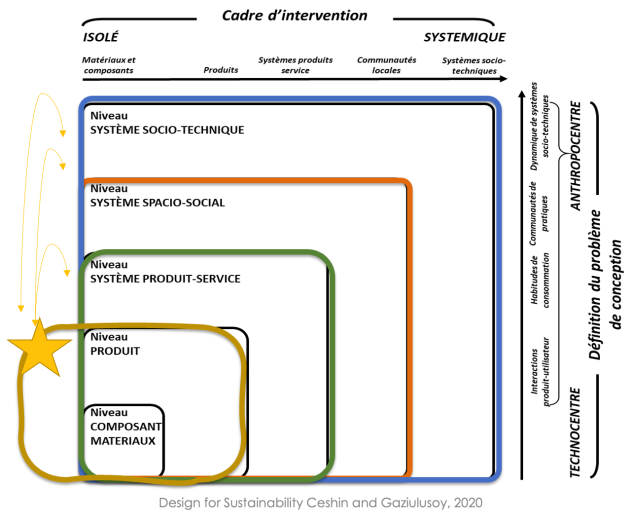

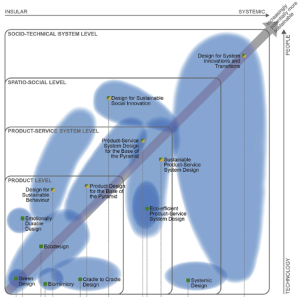

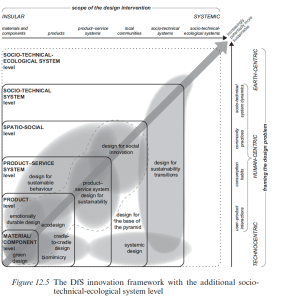

La conception comme acteur crucial de la transformation sociale nécessaire à opérer pour aller vers la soutenabilité.

La conception est interprétée comme une catalyse permettant d’élaborer des processus innovants pour esquisser un monde à différents niveaux : des matériaux, aux produits, des produits-services aux organisations sociales, voire socio-techniques.

Référence: Ceschin and Gaziulusoy, 2020, « Design for Sustainability–A multi-level framework from products to socio-technical systems »

« This book discusses the most significant ways in which design has been applied to sustainability challenges using an evolutionary perspective. It puts forward an innovation framework that is capable of coherently integrating multiple design for sustainability (DfS) approaches developed so far. »

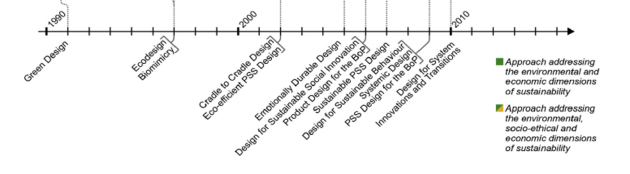

L’ouvrage retrace l’évolution du DfS, d’un point de vue historique, permettant :

aux chercheurs d’identifier les limites et perspectives de développements.

aux enseignants de présenter aux étudiants dans le domaine de l’ingénierie, de la conception et du management de comprendre les méthodes développées en vue de les utiliser.

aux industriels et ingénieurs en entreprise, des cas d’études très pratiques pour comprendre comment appliquer des méthodes et outils de DfS dans leurs pratiques.

L’objectif étant de permettre aux organisations de développer et suivre des objectifs de soutenabilité.

Design for Sustainability: de quoi parle-t-on?

Niveau Système Socio-technique

Prise en compte des interactions entre systèmes socio-spatial et technique pour la satisfaction des besoins sociétaux.

Ex: nutrition ou mobilité

Niveau Système Socio-spatial

Prise en compte des infrastructures humaines et des communautés, à différentes échelles.

Ex: du quartier à la ville

Niveau product-service system

Supporte le development de combinaison de produit-services.

Ex: location de photocopieurs

Niveau produit

Eco-conception, minimisation des impacts environnementaux pour des fonctions apportées par les produits conçus, en intégrant chaque phase du cycle de vie.

Le DfS regroupe

Le « green design » et l’approche d’éco-conception de produits

La conception de « durabilité émotionnelle »

La conception pour l’usage ou comportement soutenable

La conception « cradle to cradle »

Le biomimétisme en conception

L’approche de systèmes de produit-services et de conception pour la soutenabilité

L’approche de conception pour la « base de la pyramide »

La conception pour l’innovation sociale

La conception systémique

La conception pour la transition vers la soutenabilité

Mise en pratique du Design for Sustainability

Les nouvelles approches et cadre de réflexions permettent une remise en cause radicale des modes de consommations et de productions

prenant en compte les limites planétaires, les systèmes socio-politiques ou économiques

Restent souvent expérimentales, éloignées du terrain.

Nécessité d’être confrontées au terrain afin d’être enrichies

De nouvelles pratiques de conception émergent régulièrement à travers des initiatives locales (« grassroots initiatives »)

des communauté de « hackers », recycleries, fablab, et autres concepteurs issus de réseaux « informels ».

Conception souvent informelle

Quels outils et méthode centrent la réflexion sur l’utilité des moyens de productions et ressources accessibles aux concepteurs pour développer des projets de conception répondant, de manière soutenable, aux besoins des individus et des territoires?

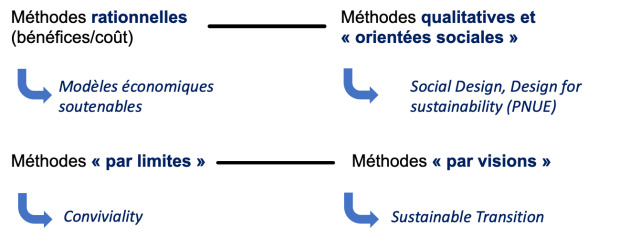

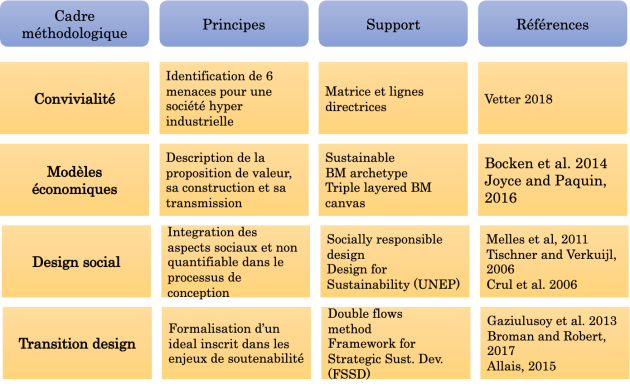

Une multitude de méthodes existe

Dialogie des méthodes sélectionnées

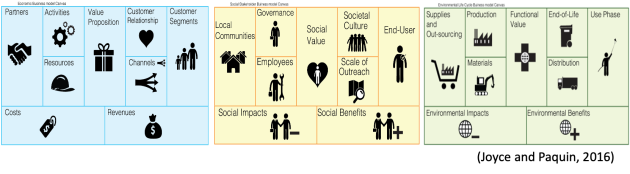

Le triple-business model canevas

Des méthodes qualitatives abordant la conception par l’usage dans un système socio-technique

Méthodes qualitatives et « orientées sociales » - DESIGN SOCIAL

Need: does the user or community need this product/solution? Ex; Analyse du besoin & analyse fonctionnelle

Suitability: is the design culturally appropriate? Ex four solaire en Afrique quand on cuisine à la nuit tombée…

Relative affordability: is the outcome locally and regionally “affordable”? Est-ce raisonable?

Advancement: does it create local or regional new skills?

Local control: can the solution be understood, controlled and maintained locally?

Usability: is it flexible and adaptive to changing circumstances?

Empowerment: does it empower the community to develop and own the solution?

Dependency… Supporte des systems socio-techniques résilients?

(Melles et al, 2011)

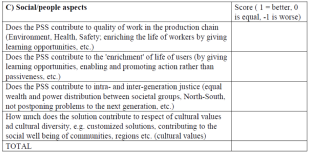

(Tischner and Verkuijl, 2006)

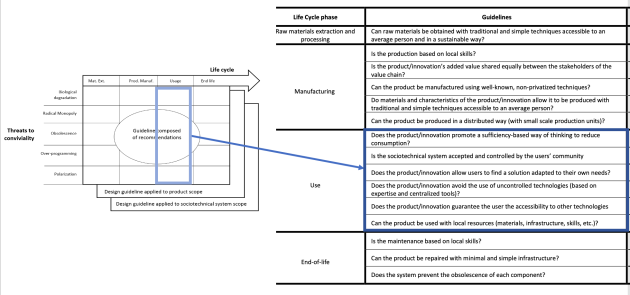

La matrice des technologies conviviales

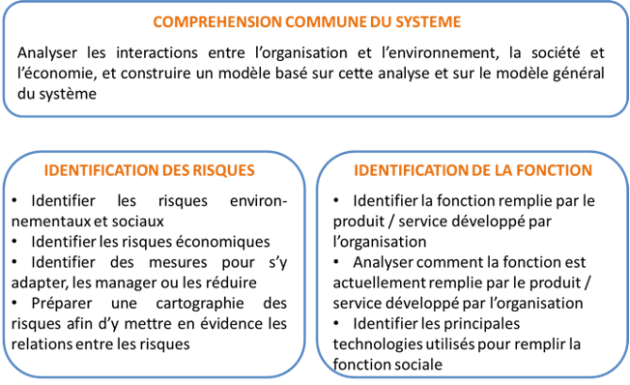

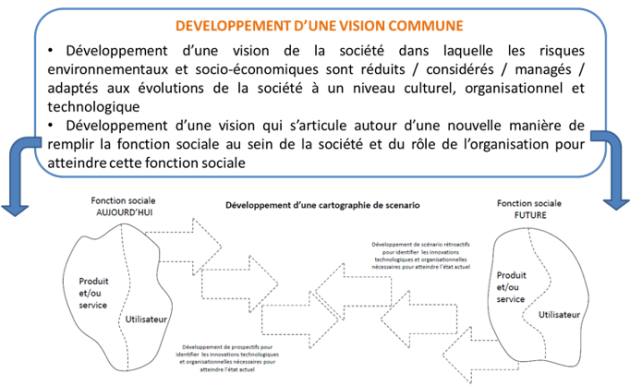

Les méthodes de conception fondée sur une vision commune

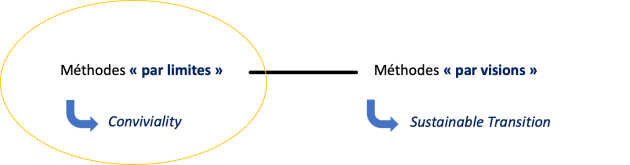

Méthodes alternatives « testées »

Première approche: La convivialité

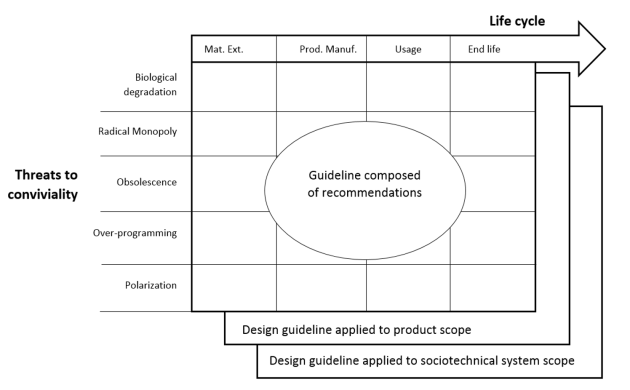

5 menaces

La surcroissance menace le droit de l'homme à s'enraciner dans l'environnement avec lequel il a évolué.

L'industrialisation menace le droit de l'homme à l'autonomie dans l'action.

La surprogrammation de l'homme en vue de son nouvel environnement menace sa créativité.

La complexification des processus de production menace son droit à la parole, c'est-à-dire à la politique.

Le renforcement des mécanismes d'usure menace le droit de l'homme à sa tradition, son recours au précédent à travers le langage, le mythe et le rituel.

Mieux comprendre les menaces présentées par Illich

Biological degradation

Causes multiples: surpeuplement qui rend les populations dépendantes de ressources limitées, surabondance qui contraint chacun à dépenser plus énergie, utilisation d’outils pervertis qui participe largement à la dégradation de l’écologie.

Radical monopoly

Dépendance de l’homme vis à vis des produits industriels: il a perdu conscience de sa capacité à se satisfaire simplement par des modes de production non industriels.

cela implique qu’il faille dépasser ses intérêts particuliers et s’unir politiquement pour mettre un terme à la croissance industrielle.

« consommation imposée d’un produit standard que seule les grandes institutions peuvent produire »

Overprogramming

2 types de savoirs: (1) issu des rapports entres les hommes à travers l’utilisation d’outils conviviaux; (2) « dressage intentionnel et programmé » à l’emploi des outils créés par la société industrielle.

Cela implique le développement de l’auto-apprentissage, de la créativité, plutôt qu’un « entrainement programmé »

Polarization

Les mode de production industriel concentre inévitablement le pouvoir entre les mains de quelques personnes qui vont décider du devenir de chacun.

Redéfinir la répartition du pouvoir entre tous les hommes, de tous les pays, riches ou pauvres.

Obsolescence

« état d‘urgence » de la consommation, résultant d‘une volonté d‘être dans le peloton de tête, c'est-à-dire le premier à acquérir le produit ; de l‘existence d‘une limite d‘utilisation du produit, afin de favoriser l‘immédiateté de son acquisition ;

Plus on acquière des produits neufs et en vogue, plus on se place haut dans l’échelle sociale.

Conséquence: obsolescence programmée des techniques et savoir-faire

Limiter toute possibilité d’auto-réparation

Comment appliquer cette réflexion / menaces en conception de produits et de systèmes?

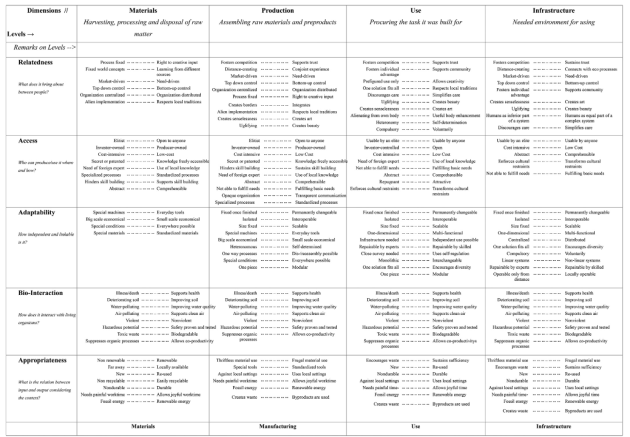

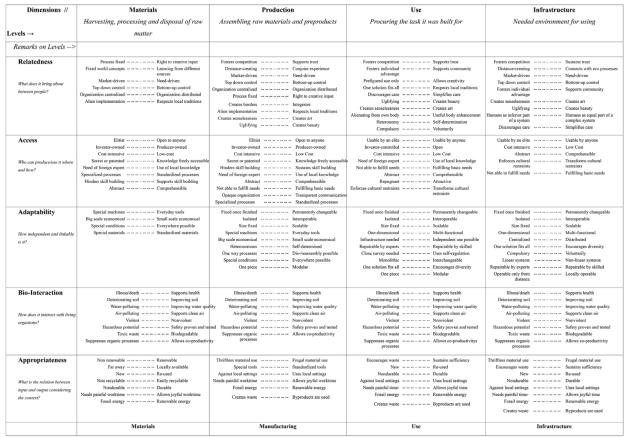

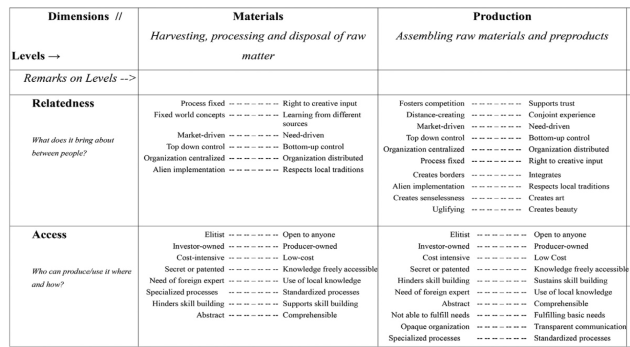

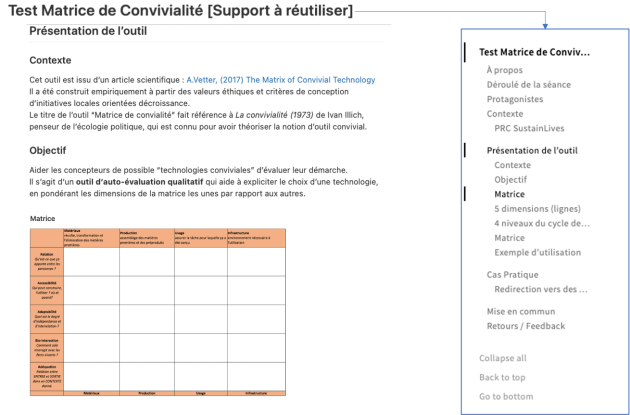

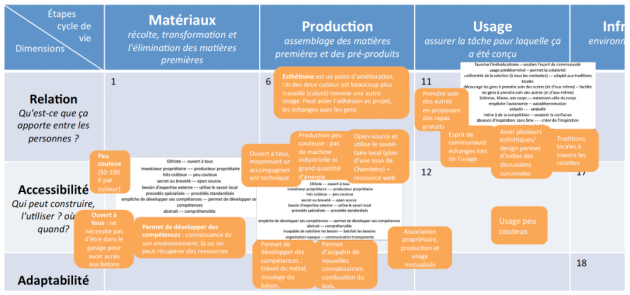

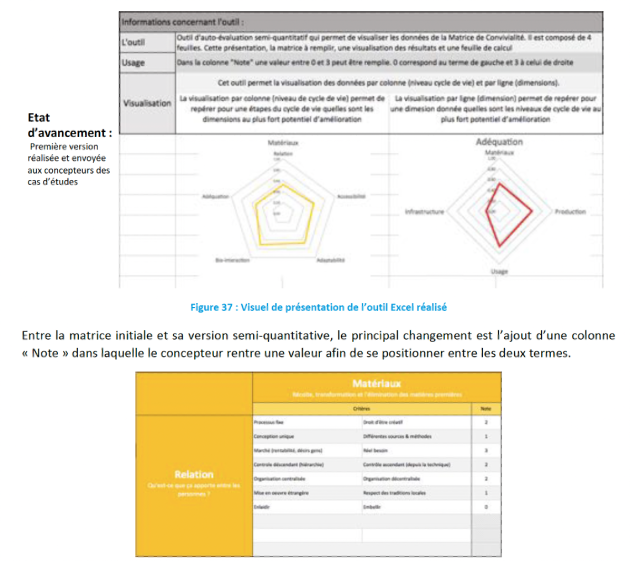

Pour évaluer un projet, une technologie: “the Matrix of Convivial Technology” (Vetter, 2017)

Générer des questions aux parties prenantes du processus de conception, et des acteurs du cycle de vie

Méthode qualitative

Pour concevoir:

Lignes directrices spécifiques (Lizarralde and Tyl, 2017)

Design for conviviality toolbox (Lizarralde and Tyl, 2018)

Vetter, A., 2017. The Matrix of Convivial Technology–Assessing technologies for degrowth. Journal of Cleaner Production.

Pour un concepteur, pour un chef de projet, (…): hybridation de l’outil matriciel avec les lignes directrices

Lizarralde, I. and Tyl, B. (2017). A framework for the integration of the conviviality concept in the design process.

Journal of Cleaner Production.

Pour un concepteur, pour un chef de projet, (…): hybridation de l’outil matriciel avec les lignes directrices

Exemple des lignes directrices relative à l’intégration des enjeux d’usage lors de la conception du produit (ex: pour préparer le cahier des charges)

Comment pourriez-vous utiliser cette matrice dans un TP par exemple? Outil en ligne de test de la Matrice de Convivialité – A. Loustau

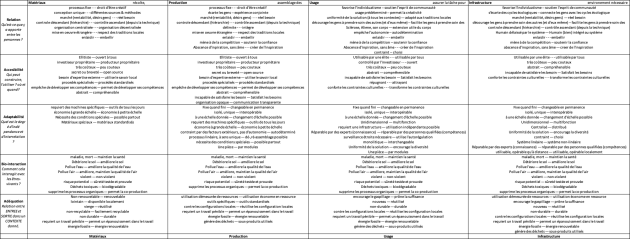

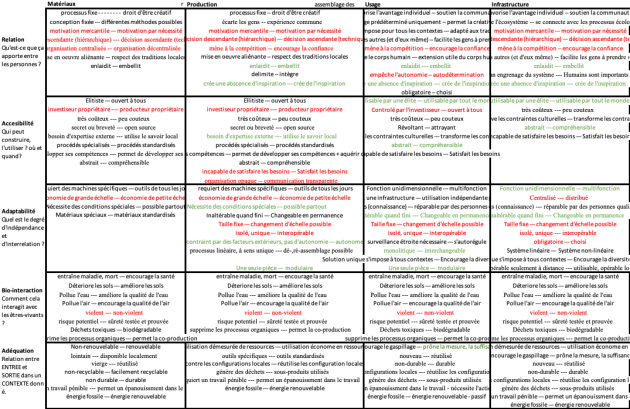

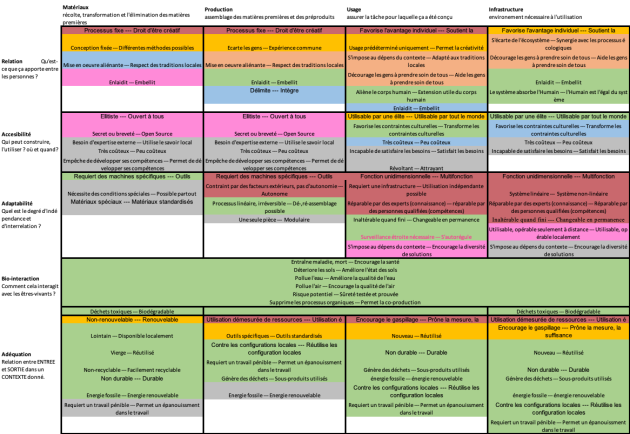

Test Matrice de Convivialité [Support à réutiliser]

5 dimensions (lignes)

Relation

Se poser la question : "Qu'est-ce ça apporte entre les personnes?". Les artefacts et infrastructures jouent un role dans la manière dont les relations sont établies. La nature de ces liens/relations, leur diversité, motivation et finalité sont ainsi questionnées.

Exemple du fairphone, les relations peuvent être avec d'autres utilisateurs lors de la phase d'usage (communication, partage d'information). Peuvent également prendre la forme d'un réseau mondial avec la communauté de réparateurs et forums. Pour la partie matériaux on peut souligner les choix de modes d'approvisionnement

Accessibilité

Se poser la question : "Qui peut construire, l'utiliser, où et comment ?". Cela peut renvoyer à l'acces aux ressources (matérielles et immatérielles) nécessaires à l'usage et conception de cet objet technique / technologie. (eg. plans, connaissances scientifiques, savoir faire, moyens de production, coût, dimension culturelle..)

Dans l'exemple du fairphone va se poser l'accès aux ressources minières pour fabriquer les composants, mais également l'accès aux pièces détachées et aux connaissances nécessaire pour le réparer. Sur la dimension culturelle l'esthétique du premier modèle a pu être un frein.

Adaptabilité

Se poser la question : "Quel est le degré d'indépendence et d'interrelation ?" Renvoie à l'autonomie de décider d'utiliser (ou non) une technologie, pouvoir décider d'être indépendant ou lié et à quoi. La notion d'échelle, capacité de réorganisation à un changement de contexte, l'aspect modulaire, réparabilité sont traitées. Un élément déterminant peut être la "standardisation" des matériaux, outils, moyens de production.

(eg. le Fairphone a une configuration par module et permet de remplacer/réparer un élément facilement. Lors de son utilisation il reste dépendant d'un réseau télécom national)

Bio-interaction

Se poser la question : "Comment ça interagit avec le vivant?" L'interaction entre les compartiment sol, air et eau sont notés. On y retrouve le caractère toxique, biodégradable et l'interaction avec les processus organiques et cycles écologiques.

L'impact de l'extraction des ressources minières, la consommation d'énergie lors de la phase d'usage du fairphone.

Adéquation

Cette dimension est définie comme la "Relation entre ENTRE et SORTIE dans un CONTEXTE donné".

Adéquation entre les ressources qu'on vient mobiliser et le besoin auquel on répond dans un contexte donné.

Prendre en compte la situation, disponibilité des ressources et décider là où une technologie a du sens et là où elle n'en a pas. Cette décision doit être collective et inclure toutes les parties prenantes. On y retrouve le caractère "économe" en ressources, l'épanouissement dans le travail, la réutilisation.

Est-ce qu'il y a une adéquation entre les ressources utilisées fairphone et la fonction sociale qu'il permet dans un contexte de raréfaction des ressources?

4 niveaux du cycle de vie (colonnes)

Matériaux : lien avec les étapes de récolte, transformation et élimination des matières premières. (eg. extraction des métaux et terres rare pour fabriquer les composants électroniques, voies d'approvisionnemnt)

Production : niveau de l'assemblage des matières premières et des pré-produits. (modes de production, assure la réparabilité du produit)

Usage : Assurer la tâche pour laquelle ça a été conçu. (eg. Les différentes fonctionnalités et modes d'utilisation du fairphone, la réparation et remplacement des modules)

Infrastructure : environnement nécessaire à l'utilisation. (eg. réseau mobile, électrique pour le fairphone)

Support de mise en pratique collective sur le Pad: un TP

Exemple d'utilisation

Cas fictif de la conception d'un four solaire par une asso étudiante souhaitant proposer une alternative au barbecue lors d'évènement et sensibiliser les étudiants à des pratiques plus sobres, low-tech.

Accessiblité/Production

Ellitiste - ouvert à tous |

investiseur propriétaire - producteur propriétaire |

très coûteux - peu couteux |

secret ou breveté - open source |

besoin d'expertise externe - utilise le savoir local |

procedés spécialisés - procédés standardisés |

empêche de développer ses compétences - permet de développer ses compétences |

abstrait - compréhensible |

incapable de satisfaire les besoin - Satisfait les besoins |

organisation opaque - communication transparente |

Ici on peut considérer que les plans open source offrent la possibilité d'une appropriation par tous. On penche plus du coté "ouvert à tous" que "ellitiste". On est sur un mode de production peu coûteux, compréhensible (matériaux et outils accessibles). La production en elle-même

Adéquation / Matériaux

Non-renouvelable - renouvelable |

lointain - disponible localement |

vierge - réutilisé |

non-recyclable - facilement recyclable |

non durable - durable |

requiert un travail pénible - permet un épanouissment dans le travail |

énergie fossile - énergie renouvelable |

On a à la fois des matériaux renouvelables (bois) et recyclables (aluminium). Par contre l'isolant en polystyrène ne l'est pas, un choix d'un autre isolant pourrait être plus pertinent selon le contexte (eg. laine). Ici le desgin s'appuye des matériaux de récupération, disponibles localement.

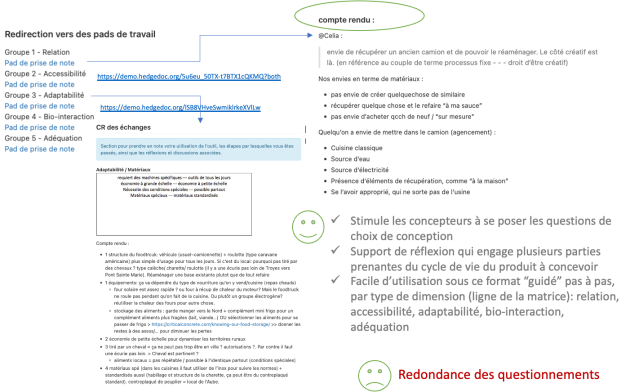

Cas Pratique

Vous allez, par groupe, travailler sur une des 5 dimensions (lignes) de la matrice. Pour chaque phase du cycle de vie (Matériaux, Production, Usage, Infrastructure) venir réfléchir sur les couples de termes antagonistes et y placer un curseur. Ce qui importe ici est d'avantage la réflexion induite que le placement du curseur en lui même.

Redirection vers des pads de travail

Groupe 1 - Relation

Pad de prise de note

Groupe 2 - Accessibilité

Pad de prise de note

Groupe 3 - Adaptabilité

Pad de prise de note

Groupe 4 - Bio-interaction

Pad de prise de note

Groupe 5 - Adéquation

Pad de prise de note

Mise en commun

Ici un espace pour le compte rendu de la mise en commun

Retours / Feedback

Sur la forme générale de l'atelier

Compte tenu du temps limité un choix a été fait de faire des groupes associés à une dimension puis une mise en commun. Ce choix vous a-t-il paru pertinent? Auriez-vous aimé un autre découpage?

Comment avez vous ressenti la durée et le rythme de l'atelier?

Est-ce que l'utilisation d'un pad a été un frein pour rentrer dans l'atelier? Jugez-vous suffisant le paragraphe explicatif en début de document?

Sur l'introduction et présentation de l'outil

La présentation de l'outil vous a-t-elle aidé à prendre en main la matrice? Quelles parties gagneraient à être reformulées pour gagner en clareté?

Le support utilisé est il suffisant ? ou gagnerait-il à être enrichi sur certains points?Si oui lesquels?

Sur l'utilisation de l'outil

Comment avez-vous perçu et utilisé la matrice? (étapes ou différentes phase durant l'atelier?)

Quels ont été les apports de l'usage de cet outil dans la démarche de conception à laquelle vous avez participé ? (par rapport à vos expéreince antérieures)

Qu'avez vous pensé de la structure de l'outil (découpage par dimensions, niveau cycle de vie et termes antagonistes) ? pertinente ou confuse?

Avez-vous rencontré des difficultés, liées à l'utilisation de la matrice de compréhension par exemple? Merci de donner des exemples si possible :)

D'autres retours?

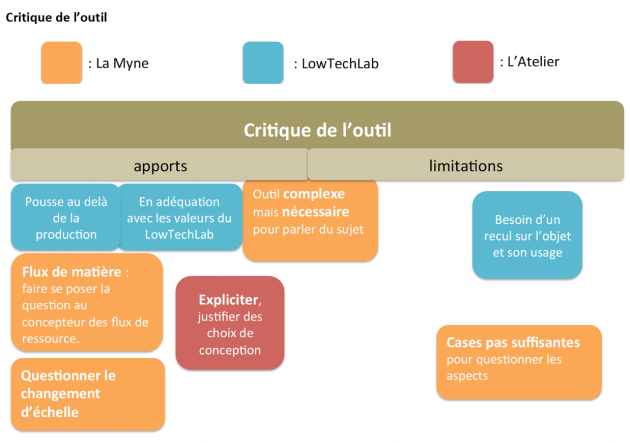

Critiques de l’outil matrice des technologies conviviales par des “tiers-lieux”

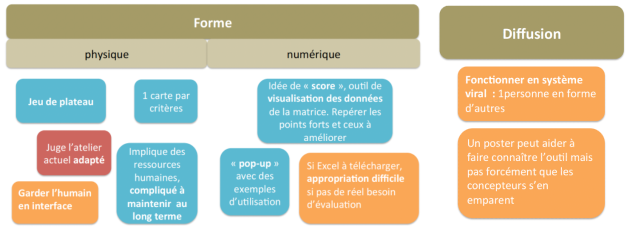

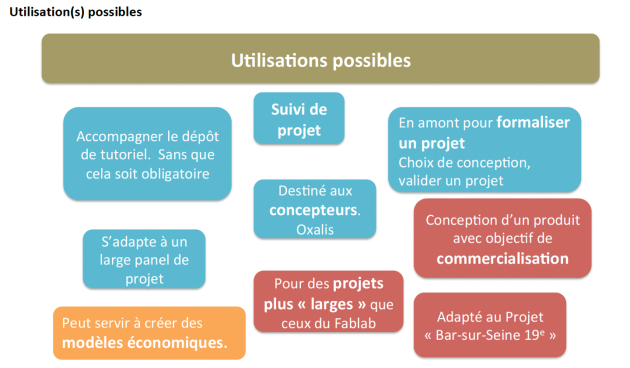

Forme et diffusion envisagées de l’outil matrice des technologies conviviales

Fonctionalités de l’outil matrice des technologies conviviales (A. Loustau)

Illustration de REX

Vers un outil Excel?

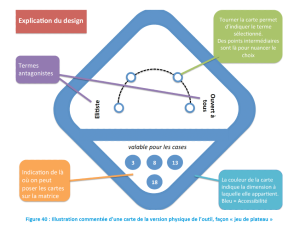

Vers un jeu de plateau?

Associé à la matrice imprimée, en format raisin

Visibilité:

des niveaux du Cycle de Vie

des dimensions

Un numéro 1-20 associé à chaque case

Ici: un prototype des 77 couples de termes différents

La structure de l'atelier est la suivante. La première étape est la présentation de la matrice par l'animateur (ou en s'aidant des documents de présentation de la matrice). Elle est suivie par une phase avec les post-it comme celle réalisée avec les cas d'étude. Enfin, des cartes aident les concepteurs à stimuler leur réflexion et positionner leur système selon les couples de termes.

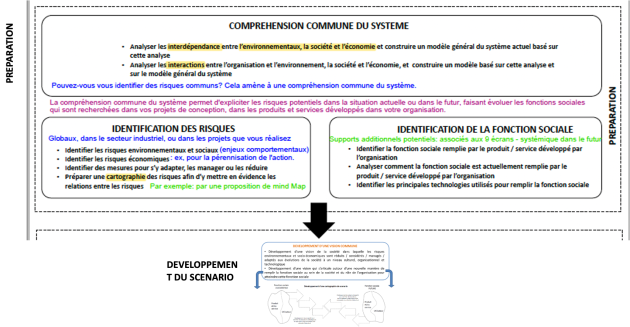

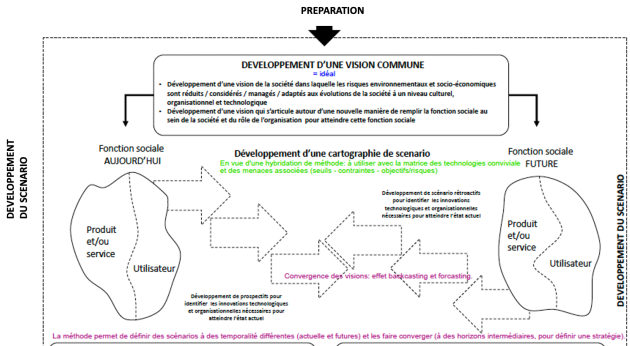

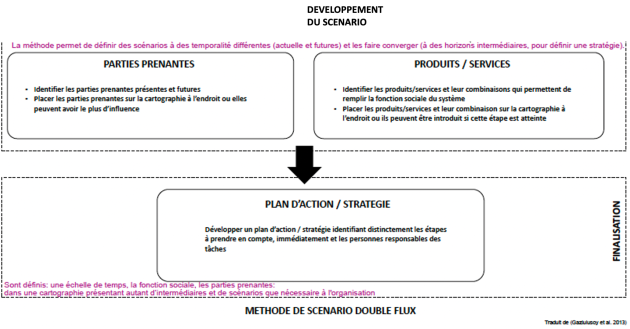

Deuxième approche: les méthodes liées à la transition et notions de vision

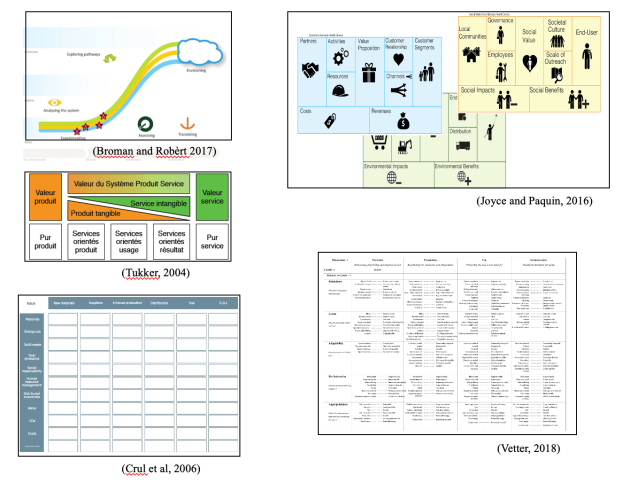

(Broman and Robèrt 2017)

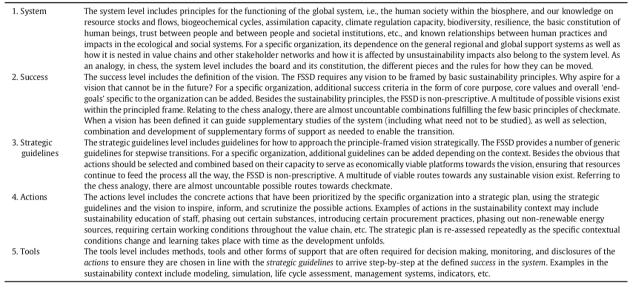

Cadre pour développer une stratégie de soutenabilité - FSSD

A framework for strategic sustainable development, Broman and Robèrt, 2015

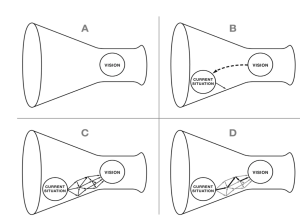

La métaphore de l’entonoir correspond à la procédure en 4 étapes ABCD de l’approche.

The inclined funnel wall clarifies the systematic character of the challenge as well as the self-benefit of having and working towards a sustainable vision (avoiding hitting the wall of the funnel while moving to the vision in the opening of the funnel).

A sustainable vision is captured in (A).

The current challenges and assets in relation to the vision are captured in (B).

Possible steps towards the vision are captured in (C),

and these are prioritized into a strategic plan in (D).

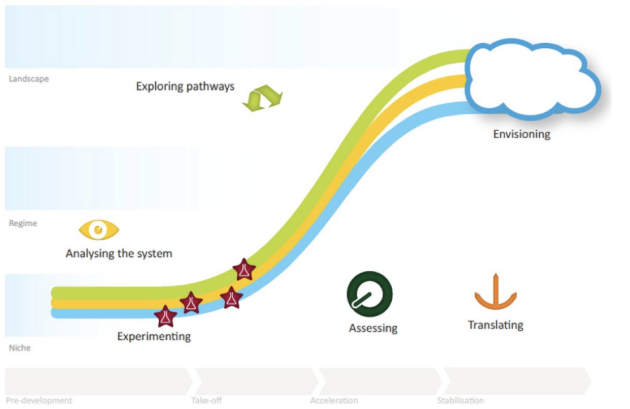

La transition

5 niveaux

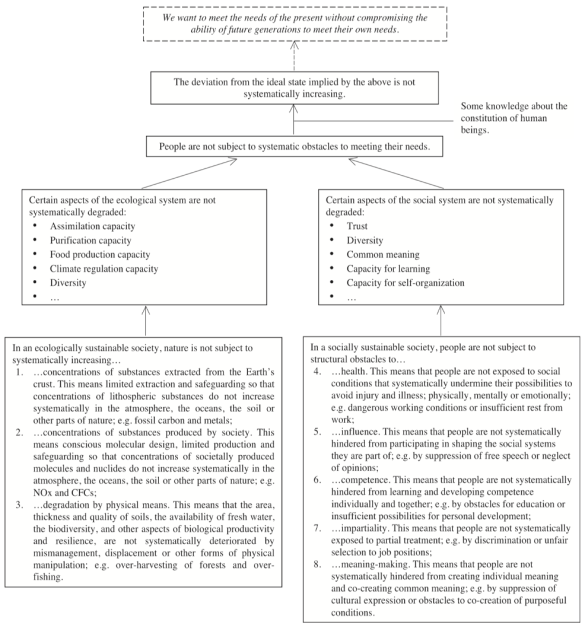

Définition de principes de soutenabilité

In a sustainable society, nature is not subject to systematically increasing ...

1. ... concentrations of substances extracted from the Earth's crust. This means limited extraction and safeguarding so that concentrations of lithospheric substances do not increase systematically in the atmosphere, the oceans, the soil or other parts of nature; e.g. fossil carbon and metals;

2. ... concentrations of substances produced by society. This means conscious molecular design, limited production and safe- guarding so that concentrations of societally produced molecules and nuclides do not increase systematically in the atmosphere, the oceans, the soil or other parts of nature; e.g. NOx and CFCs;

3. ... degradation by physical means. This means that the area, thickness and quality of soils, the availability of fresh water, the biodiversity, and other aspects of biological pro- ductivity and resilience, are not systematically deteriorated by mismanagement, displacement or other forms of physical manipulation; e.g. over-harvesting of forests and over-fishing;

and people are not subject to structural obstacles to ...

4. ... health. This means that people are not exposed to social conditions that systematically undermine their possibilities to avoid injury and illness; physically, mentally or emotionally; e.g. dangerous working conditions or insufficient rest from work;

5. ... influence. This means that people are not systematically hindered from participating in shaping the social systems they are part of; e.g. by suppression of free speech or neglect of opinions;

4 By structural obstacles we mean social constructions political, economic and cultural e which are firmly established in society, upheld by those with power (political, economic or other forms), and which are, due to a variety of dependencies, difficult to overcome or avoid by the people exposed to them (Missimer et al., 2015b).

6. ... competence. This means that people are not systematically hindered from learning and developing competence individually and together; e.g. by obstacles for education or insufficient possibilities for personal development;

7. ... impartiality. This means that people are not systematically exposed to partial treatment; e.g. by discrimination or unfair selection to job positions;

8. ... meaning-making. This means that people are not system- atically hindered from creating individual meaning and co-creating common meaning; e.g. by suppression of cultural expression or obstacles to co-creation of purposeful conditions.

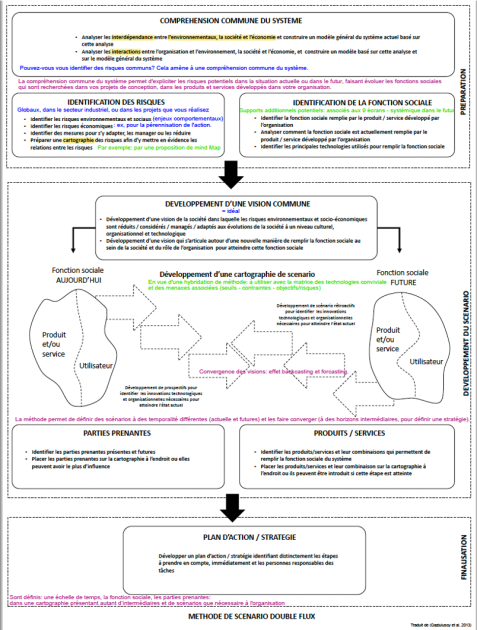

Une procédure opérationnelle en 4 étapes ABCD pour construire et développer sa stratégies (FSSD)

A. In this step, participants learn about the sustainability challenge and related opportunities (e.g. the funnel metaphor), and the FSSD in general, including this ABCD-procedure. They share and discuss the subject of the planning endeavor and agree on a preliminary vision of success, framed by the basic sustainability principles. The vision may include the organization's core pur- pose, core values and overall ‘end-goals’ to a level of specificity that is felt relevant and can be agreed upon. If such goals or designs are discussed, these are analyzed with regard to their overall potential in relation to the sustainability principles, rather than in relation to constraints implied by the current reality (see also C).

B. In this step, participants analyze and assess the current situation of the organization in relation to the vision and list current challenges as well as current assets to deal with the current challenges or that can in other ways potentially sup- port the transition towards the vision. In particular, the analysis and assessment should reveal how in concrete terms

the organization contributes to society's violation of the sus- tainability principles and how current assets contribute or could contribute to society's compliance with the sustain- ability principles. At this point, identifying relevant sub- systems and their inter-related nature will allow for coordinated development, such that solutions within each subsystem can be supportive of solutions in other subsystems, or in any event not be counter-supportive.

C. In this step, participants apply creativity methods such as brainstorming to identify possible solutions to the challenges and for capturing of the opportunities implied by the gap be- tween the vision established in (A) and the current reality established in (B). All possible actions that can help closing the gap are listed, including ideas for how to utilize the existing assets listed in (B). The ideas generated are scrutinized only with respect to the vision within the sustainability principles. Constraints implied by the current reality, e.g., the current infrastructure, energy system, stakeholder dependencies, financial capacity, etc., are temporarily disregarded. Just because an action is not feasible immediately, does not pre- clude it as a viable step later in the transition. During this C- step, additional overall ‘end-goals’ may come up and can then be added to the vision, or the goals already there might be adjusted based on the new ideas. For a discussion on dema- terialization and substitution as examples of broad and dynamically interrelated approaches to addressing sustain- ability challenges at the C-step, see, e.g., Robert et al. (2002, 2012).

D. In this step, participants apply strategic guidelines to prioritize among the possible solutions established in (C) into a strategic plan. The most basic guidelines imply that early steps should be (1) flexible platforms for forthcoming steps that, taken together, are likely to support society's transition towards sustainability and take the organization to the sustainability- framed vision, while striking a good balance between (2) the pace of progress towards the vision and (3) return on invest- ment. The guidelines must be combined. Otherwise, an actor might, e.g., run out of financial resources and find its compet- itive position diminished (Esty and Porter, 1998), or select ac- tions that give quick wins but then turn out to be suboptimized in the longer perspective (Broman et al., 2000; Holmberg and Robert, 2000). It is only in the context of coming steps and the identified gap to the vision that an action can be evaluated in a meaningful way, not in isolation. For a further discussion onprioritization,see,e.g.,Robertetal.(2012,2013a).Fora discussion on additional strategic guidelines, such as trans- parency, accountability, etc., see, e.g., Robert et al. (2002) and Missimer et al. (2015b).

Relations entre les différentes entités liées aux principes de soutenabilités.

La point de la flèche renvoi vers : « Le contenu dans l’encadré »

si oui ou suivi, alors - « qu’est-ce qui rend ce contenu possible/vrai/applicable? »

Questionnement

En quoi ces approche vous parlent? Comment vous la formalisez habituellement? Sur quels supports mobilisez vous pour cela?

Est-ce qu'elles correspondent aux expériences vécue au sein de votre initiative?

Quels manques? Dissocier la méthode de la forme

En quoi cette approche vous aiderait dans vos travaux?